Résumé:

On aimerait tant parler de lui sans préciser de qui il fut le fils et de qui

il fut le neveu, mais c'est impossible. Ce n'est pas même pas souhaitable :

puisque Klaus Mann a porté son nom comme une croix, l'ignorer reviendrait à

nier la part sombre de sa biographie. Quoi qu'il écrivît, ou... Voir plus

On aimerait tant parler de lui sans préciser de qui il fut le fils et de qui

il fut le neveu, mais c'est impossible. Ce n'est pas même pas souhaitable :

puisque Klaus Mann a porté son nom comme une croix, l'ignorer reviendrait à

nier la part sombre de sa biographie. Quoi qu'il écrivît, ou qu'il se réfugiât,

quoi qu'il entreprît, il y eut toujours quelqu'un quelque part pour lui

rappeler ce qu'il n'avait pas oublié. Non que le Magicien lui eut fait de

l'ombre : il lui cachait le soleil. C'est un grand malheur que de se faire

écrivain sous un père écrivain. Qui plus est un homme mondialement célébré,

plébiscité, adulé même. Soit on renonce, soit on creuse l'écart. Hors de

question de le rattraper. Ne reste alors qu'à en prendre le contre-pied en

toutes choses, dans la vie comme dans l'oeuvre. Puisque le père fut un créateur

de génie, le fils s'attachera à être d'abord un témoin de son temps ; puisque

l'un eut un comportement exemplaire en se tenant toujours au centre de la page,

l'autre s'ingénia à s'agiter dans les marges en se donnant comme excentrique.

Mais autant le père eut le génie de mener de front sa double activité

d'intellectuel séculier et d'écrivain régulier, autant chez le fils,

l'engagement politique éclipsa la sensibilité du romancier, non dans sa fiction

mais aux yeux du public. Avec le temps, il se résigna à ce qui le minait.

Certaines destinées ne se lisent bien que rétroactivement, comme si la fin

éclairait le reste d'une lumière noire ; c'est notamment le cas des grands

suicidés de la littérature, Heinrich von Kleist, Walter Benjamin, Kurt

Tucholsky, Stefan Zweig, Virginia Woolf, Arthur Koestler, Mishima... Celle de

Klaus Mann offre la particularité de se décrypter tant à partir de sa naissance

qu'à compter de sa mort volontaire. Doit-on pour autant lire toute son oeuvre

comme une « Lettre au père » ? Dans ses Souvenirs des jours heureux, dernier

tome en date de son Journal interminable, Julien Green exprimait sa préférence

pour Klaus Mann en raison de sa morbidesse inspirée, tellement plus inspirante

que l'ennui bourgeois distillé par son père statufié. Au fond, que savent les

Français de Klaus Mann (1906-1949) ? Qu'il fut le fils de Thomas Mann, cette

montagne magique de la littérature contemporaine qui le domina au point de

l'écraser au risque de l'éclipser durablement. Qu'il fut le neveu de Heinrich

Mann, antifasciste exemplaire. Qu'il avait été dans sa jeunesse un dandy,

homosexuel et drogué, dilettante et provocateur, assez insouciant pour

consacrer neuf mois à arpenter la terre avec sa soeur non moins débauchée Erika

en se faisant passer pour des jumeaux A travers le vaste monde. Que, pour se

rattraper, il a laissé un magnifique journal intime sous le titre Le Tournant.

Qu'il est l'auteur de Mephisto (1936), roman de la carrière d'un grand comédien

inspiré par celle de son beau-frère, personnage ambitieux et lâche dont la

corruption par le régime nazi, et par Goering en particulier, le poussera, de

compromis en compromission, au faîte de la gloire publique et de la déchéance

personnelle, ce que le réalisateur hongrois Ivan Szabo restituera

magnifiquement dans son film Mephisto (1981) avec un Klaus-Maria Brandauer

inoubliable dans le rôle-titre. Voilà ce que savent généralement les lecteurs

français. Les plus curieux d'entre eux avaient également entrevu sa silhouette

dans les études consacrées à l'émigration antifasciste allemande, Weimar en

exil de Jean-Michel Palmier et Exil et engagement d'Albrecht Betz. C'est tout.

Non que ce soit peu, mais c'est insuffisant pour un écrivain de cette trempe.

Car Klaus Mann n'a pas attendu la démonstration de l'immonde pour attaquer,

s'indigner, dénoncer. Ni atermoiement, ni tergiversation. Une ligne, une

seule : on ne dîne pas avec le diable fut-ce avec une longue cuillère. Pas la

moindre compromission, pas le moindre répit. Eût-il duré mille ans comme prévu,

le IIIème Reich s'en fût fait un ennemi pour mille et un ans. Rares sont les

intellectuels français de cette époque dont on pourrait en faire les frères en

pugnacité. Un nom vient spontanément à l'esprit, pas des plus connus, hélas,

mais des plus puissants par le souvenir qu'il a laissé dans la mémoire de ceux

qui l'ont lu et le lisent encore, celui d'André Suarès. Il y a comme une

parenté en prophétisme politique entre ces deux hommes au destin de Cassandres.

Ils avaient un trait de caractère en partage, beaucoup moins répandu qu'on ne

le croit, la lucidité. Son antinazisme ne l'a pas fait verser dans le

stalinisme comme tant d'autres ; l'homo sovieticus lui aurait certainement

reproché de mentir comme seul en est capable un témoin oculaire. Sa lucidité a

fait qu'il s'est gardé à gauche comme à droite, ce qui n'allait pas de soi en

ce temps-là. Trois ruptures ponctuent l'engagement de cet européen absolu :

l'exil (13 mars 1933), le renoncement à la langue allemande (29 août 1939),

l'endossement de l'uniforme de l'armée américaine (28 décembre 1942). En 1936,

il dit de l'allemand que « c'est ma langue, même un Hitler ne peut pas me la

voler », mais en 1939, il décide solennellement de n'écrire plus qu'en anglais.

Au fond, son reproche fondamental au nazisme, au-delà des procès d'intention

sur les crimes qu'il s'apprête à commettre, c'est d'être viscéralement

« hostile à l'esprit ». D'être infiniment responsable de « la déroute de

l'esprit allemand ». Qui dira après qu'il était un être frivole ? Lucidité,

gravité, sagesse. Une rareté. Le 20 décembre 1931, lorsque le diariste dresse

l'inventaire de tout ce qu'il a écrit au cours de l'année échue, les 550 pages

de ce roman viennent en tête. Le Volcan demeure probablement son roman le plus

achevé, mais tous portent sa marque, oscillant entre les deux pôles de l'espoir

et du désespoir, charriant ses mêmes obsessions de l'homosexualité, du suicide,

de la mort, les trois étant inextricablement nouées jusqu'à représenter une

hantise unique. Point de rencontre à l'infini n'y échappe pas. Inutile de

recourir aux traités d'optique ni au théorème de Chales et autres

considérations sur les arcs curvilignes, nous ne sommes pas dans la

métaphysique de l'asymptote. Jean-Michel Palmier a vu dans ce livre « une

transition entre les récits et esquisses psychologiques consacrés à

l'adolescence et ses oeuvres d'exil, plus politiques ». Comme un trait d'union.

Autobiographique ? Comme le reste de sa famille de papier. Klaus et sa soeur

Erika se profilent d'évidence derrière les héros ; il en va de même pour la

plupart des autres à qui les spécialistes eurent tôt fait de trouver une

doublure (le méphistophélissime comédien Gustav Gründgens, auquel Mann fut lié,

derrière le danseur Gregor Gregori) ; gardons-nous pour autant d'en faire un

roman-à-clés car ce serait le tuer, la durée de vie de ce genre-là n'excédant

pas quelque mois ; de toute façon, il en va avec Klaus Mann comme avec les

autres, tout personnage est une mosaïque de traits empruntés à cent autres,

aucun n'est un bloc de granit. Jusqu'à présent, Point de rencontre avec

l'infini demeurait inédit en français. Dominique Miermont, qui l'a découvert,

l'a porté à Phébus qui en a confié la translation à Corinna Gepner, traductrice

du Kafka de Contemplation, de Angelika Schrobsdorff (Tu n'es pas une mère comme

une autre) et de Heinrich Steinfest (Sale cabot). Et pourquoi ne saluerait-on

pas les passeurs d'un roman, et parfois d'un écrivain, qui, sans eux, seraient

restés enfouis sous la poussière du temps ? Qu'a-t-il fait en 1932, temps de

l'écriture de Point de rencontre avec l'infini ? Une année passée à voyager à

travers l'Europe. A rédiger des démentis cinglants aux canailleries diffusées

par le Völkischer Beobachter sur lui ou sur sa soeur. A écrire des articles, des

préfaces, des chansons, des émissions, des notes et Douleur d'un été, une

nouvelle sur Sanary. A traîner au Sélect de Montparnasse. A s'agiter

fébrilement jusqu'à donner l'impression d'être toujours en mouvement. A visiter

Gide, Green ou Cocteau en leur repaire. A absorber des drogues diverses. A

s'enivrer de films, A nous la liberté, La Chienne, Le cuirassé Potemkine. A

rêver puis à se faire le greffier de ses rêves dans son Journal. A songer au

suicide en marchant la nuit dans Venise déserte. Et à lire, lire et lire

encore. Déjà, son attachement au génie de l'Allemagne ne se manifeste plus que

par son attachement à sa langue. Mais ni par sa terre, qui l'indiffère, ni par

ses habitants, qu'il méprise. Il est un étranger dans son pays où rien ne le

retient, lui a qui n'a pas attendu l'arrivée de l'infâme au pouvoir pour se

sentir chez lui ailleurs. La question de l'exil intérieur ne se pose même pas,

comme chez le poète Gottfried Benn, qu'il avait tant admiré ; son tempérament

radical ne souffre pas ces nuances d'états d'âme. On part ou on reste. Pas de

compromis possible : on ne pactise pas. Humant l'agonie d'une république dans

cette Allemagne en décomposition, Klaus Mann anticipe la douleur qui sera la

sienne d'être privé de patrie. Dans ses cauchemars, des visages ricanants et

hideux viennent l'assaillir, à peine échappés des tableaux de George Grosz.

Déraciné, il l'est déjà, avant même d'avoir quitté ce territoire où il étouffe.

Lui qui se présente volontiers comme un intellectuel libéral européen, le voilà

confronté au spectre de la solitude à venir. Trois fois plutôt qu'une. Cette

année-là, il adapte Les Enfants terribles de Jean Cocteau pour la scène

allemande et son Geschwister est un échec retentissant ; puis il publie ce

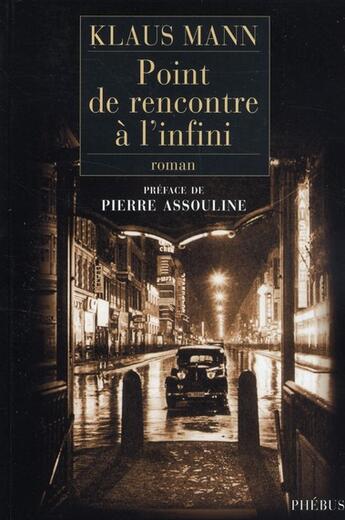

roman Treffpunkt im Unendlichen que vous tenez aujourd'hui entre les mains sous

le beau titre de Point de rencontre à l'infini qu'il résume comme une tentative

de montrer sous la forme d'un récit la problématique complexe d'un groupe de

bohémiens internationaux ; la critique littéraire est à peine plus indulgente

que la critique dramatique. Même l'article de Süskind dans Literatur n'est pas

très clairvoyant, c'est peu de le dire ainsi : « Il n'y a pas eu une seule

recension vraiment satisfaisante de ce livre ; je n'ai jamais rencontré autant

d'incompréhension jusqu'ici » note Mann amèrement dans son Journal (8 novembre

1932). Non pas louangeuse, admirative, argumentée ou même simplement

bienveillante, mais juste satisfaisante aux yeux de l'auteur. Dans le pire des

cas, les critiques sont infâmes ; dans le meilleur, aimables, à l'étranger

surtout. Il est vrai qu'il se montre aussi intransigeant, et aussi peu porté au

compromis dans sa dénonciation du mal qui ronge à l'Allemagne, qu'il s'agisse

de fiction ou de pamphlet. Ses pires détracteurs ne sont pas toujours à droite,

ce qui l'attriste profondément. Même son camp lui reproche son mode de vie,

d'où il infère une réputation de légèreté, de dandysme littéraire, de facilité.

Toutes choses synonymes de bâclage, injustice qui ne pardonne pas. Que faire de

ses romans quand le meilleur de sa réputation est avant tout assis sur son

oeuvre d'essayiste, son acuité de témoin privilégié, son intérêt documentaire ?

Ils sont jugés à l'aune de sa qualité d'intellectuel. Il est vrai aussi que

Mann ne conçoit pas de s'adonner à une fiction qui ne soit pas de quelque

manière autobiographique. Le créateur est ses créatures, lesquelles

l'engendrent en retour en la magnifiant. Mais un romancier qui ose proclamer

que Je n'est autre que lui-même est-il encore un romancier aux yeux du monde ?

Il se console en se persuadant que de telles oeuvres ne pouvaient toucher qu'un

cercle restreint. Il a l'habitude. Sauf que cette fois, il prend peur, ainsi

qu'il le confie aux pages les plus intimes de son autobiographie : « La

malveillance, -j'étais obligé de le reconnaître- avait pris de la profondeur,

elle était devenue plus méchante, plus froide, plus hostile. Une malveillance

qui veut détruire. Torturer d'abord, puis tuer. Une malveillance meurtrière,

une haine-nazie : voilà l'image grimaçante que m'opposaient les colonnes des

journaux et, au théâtre, les visages du public. On ne pouvait plus voir cela

sous un angle comique, comme les scandales de ma prime jeunesse. Cela devenait

sérieux ». Impossible de séparer cette peur née de l'accueil de Point de

rencontre de l'infini de sa lecture. Ne cessons d'y penser. Excès de

barbituriques à 42 ans à Cannes : comment ne pas penser au suicide de Richard

Darmstädter à Nice dans ce roman ? L'un et l'autre écrasés par leur père. Rien

n'est glaçant comme ces signes prémonitoires nichés dans un roman, où l'on voit

une créature accomplir un geste fatal dix sept ans avant que son créateur n'en

fasse autant. Il a mis fin à ses séjours comme si, au mal qui le rongeait, il

ne pouvait mettre un terme qu'en devenant forcené ou dément et qu'il se

refusait à ce dilemme. Fin de partie et début de la légende maudite. Il a voulu

que ces mots fussent gravés sur sa tombe : « Celui qui veut sauver sa vie la

perdra » tiré de Luc 9, 22-25 qui poursuit : « ...mais celui qui perdra sa vie

pour moi la sauvera ». Cruel est le préfacier qui gâte le plaisir du lecteur en

dévoilant l'histoire qu'il s'apprête à découvrir. Vous n'en saurez donc presque

rien avant. Rien de l'hôtel de la rue Royer Collard, des juges de la Sainte

Vehme, de L'Amour d'Amélie, des babys-bandits pleureurs, de l'impertinence du

docteur Goebbels, du néant tenu pour la perfection et de la mélancolie qui

sourd de ces pages. Rien avant de les avoir lues jusqu'à s'en être imprégné au

point de se croire soi-même rescapé du monde d'avant. Ne jamais oublier

l'avertissement de Graham Greene : « A novel i s never what it is about ». Mais

lorsque vous y rencontrerez des mots ou des expressions « en français dans le

texte », dites-vous bien que, si au-delà de la convention, un certain nombre

d'entre eux le sont à la lettre, tout le roman est en quelque sorte « en

français dans le texte » par l'esprit. Il faudra le travail du temps avant que

Klaus ne soit plus un Kleiner Mann. Ni « Petit Mann », ni « petit homme ». Ni

même celui qui a réussi à se faire un prénom jusque dans sa mort. Juste un

écrivain à part entière. Les Français seront peut-être les lecteurs par qui

cette tardive reconnaissance finira peut-être par s'imposer : après tout, ne

leur doit-on pas déjà la consécration, durable et triomphale, de Stefan Zweig,

négligé sinon dédaigné ailleurs y compris chez lui ? Certains soirs à

Montparnasse, on croit deviner la silhouette de Klaus Mann à la terrasse du

Dôme et de la Rotonde ou dans la salle du fond, au Sélect, et ce n'est pas tout

à fait une coïncidence. Depuis qu'on le lit davantage, il est vivant. Il fut la

vigie de cette Atlantide. Cette Europe-là est morte et non ressuscitée. Klaus

Mann s'en fit le chroniqueur d'une effrayante lucidité, jusqu'à mettre à jour

ce que Jean-Claude Milner désignera dans un essai implacable comme « ses

penchants criminels ». Plus on pénètre dans son monde, et la sensibilité de ce

roman nous y aide comme peu d'autres textes, plus il apparaît que l'on ne sait

pas tout de ce que nous réserve le passé. Après la publication de Contre la

barbarie, il faut louer celle de Point de rencontre à l'infini pour sa

contribution à la cause. Mais la route sera longue : dans le très complet

Dictionnaire du monde germanique, comme dans l'Histoire de la littérature

allemande, il n'y a rien entre la notice de Heinrich Mann et celle de Thomas

Mann. Peut-être le notre n'a-t-il jamais existé que dans nos imaginations ? Si

l'on peut atténuer la douleur des morts, alors il serait temps de prendre Klaus

Mann au sérieux en le lisant à la hauteur de sa propre histoire. On ne saurait

mieux rendre justice à un écrivain exilé de lui-même qu'en le réconciliant avec

son ombre. Pierre Assouline Klaus Mann, Le Tournant, traduit de l'allemand par

Nicole Roche, Solin, 1984 (avec une préface de Jean-Michel Palmier) Journal.

Les années brunes 1931-1936, traduit de l'allemand par Pierre-François Kaempf,

Grasset, 1996 Méphisto,, Denoël, 1975 (avec une préface de Michel Tournier)

Dictionnaire du monde germanique, sous la direction de Elisabeth Décultot,

Michel Espagne et Jacques Le Rider, Bayard, 2007 Histoire de la littérature

allemande, sous la direction de Fernand Mossé, Aubier, 1995