Pour ses 60 ans, Olivier Kerr a décidé de « partir à la recherche de la poésie perdue« , pour « retrouver ces superpositions improbables entre le rêve et le fil des jours, ces moments où le réel et l’imaginaire le plus débridé s’emboîtent et se complètent pour former un tout harmonieux ».

Ce...

Voir plus

Pour ses 60 ans, Olivier Kerr a décidé de « partir à la recherche de la poésie perdue« , pour « retrouver ces superpositions improbables entre le rêve et le fil des jours, ces moments où le réel et l’imaginaire le plus débridé s’emboîtent et se complètent pour former un tout harmonieux ».

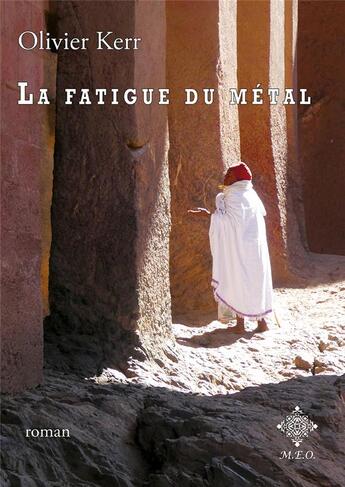

Ce livre est censé rendre compte de cette recherche, qui a emmené l’auteur en Ethiopie, notamment à Lalibela, site chrétien orthodoxe célèbre pour son ensemble d’églises taillées dans la roche, et classé par l’Unesco.

J’écris « censé », parce que c’est ce que j’avais cru comprendre en lisant la quatrième de couverture, et parce que j’ai l’impression d’avoir lu autre chose que le récit de cette quête.

Le narrateur, peintre et graveur, s’installe pour quelques semaines à Lalibela après avoir passé un certain temps à Axum, dans le Tigré au nord du pays. Son budget est serré, aussi il loue une chambre chez l’habitant à la périphérie de la bourgade, loin des hôtels des circuits touristiques. En plus du confort spartiate, son logeur est lunatique et pas très professionnel, et notre homme manque de claquer la porte à plusieurs reprises pour aller s’installer dans un vrai hôtel. Mais à chaque fois, la tension s’apaise et il reste. Il a bientôt fait d’établir sa petite routine : visite, balade et/ou dessin le matin, repas de midi dans un boui-boui local, écriture l’après-midi. Une écriture sous influence, puisque le narrateur a décidé de goûter au khat*. L’expérience est concluante : ses idées sont plus claires que jamais, son inspiration est intarissable. Il en consommera donc tous les après-midis jusqu’à son départ.

Et donc le livre raconte par le menu ce séjour à Lalibela (alors que visiblement l’auteur a préféré Axum), ses déboires avec son logeur qui a clairement un problème d’alcoolisme, son exaspération d’être considéré comme une pompe à fric puisqu’il est Blanc (quelle surprise). « Je me sens de très mauvais poil, entre autres parce que mes pensées me ramènent à l’école et aux enfants. L’image des féroces gamins qui m’ont fait rebrousser chemin, ce matin, me remonte inexorablement à l’esprit. J’entends presque leurs voix aiguës répéter « money, money, give me money » comme si c’était le seul mantra contemporain, la seule parole magique digne de ce nom, comme si rien d’autre au monde que l’argent n’importait vraiment, comme si seul l’argent pouvait faire tous les miracles. […] Pourquoi la communication doit-elle presque toujours être ramenée à des demandes d’argent, directes ou indirectes, dans ce patelin, alors qu’à Axum, beaucoup de gens se conduisaient normalement, amicalement ? Pourquoi, ici, dois-je perpétuellement porter les fantasmes du public sur les Blancs ? »

Je n’ai pas l’impression d’avoir lu beaucoup plus qu’un journal de bord désabusé émaillé de quelques dessins.

Je n’y ai pas trouvé de traces biens profondes des questionnements annoncés par la quatrième de couverture, à savoir « la place de l’art quand la famine et la sécheresse menacent, quand le déchaînement de la violence [de la guerre civile] s’annonce comme une fatalité ? Cela a-t-il un sens de se consacrer à la poésie ou de collecter des images mythologiques anciennes dans ces conditions ? »

En fait c’est logique, puisqu’au moment où Olivier Kerr est à Lalibela (début 2019), la guerre civile n’est qu’un spectre endormi, à tout le moins pour un touriste occidental peu au fait des tensions locales. Et donc, forcément, il n’aurait pas su se poser ces questions à ce moment, et encore moins penser à y répondre. Quant à se consacrer à la poésie, il l’a peut-être fait puisqu’il raconte avoir noirci des pages et des pages, mais elles ne ressortent pas du livre.

Mais alors, pourquoi annoncer comme sujet principal du bouquin ce qui n’est abordé que dans les dernières pages et dans un dernier chapitre en guise de postface, écrit depuis l’Europe, alors que la guerre civile déferlait avec une rage folle sur le Tigré ?

Bref, ce n’est pas mal écrit, mais j’attendais autre chose, et ce que j’ai lu ne m’a pas intéressée. J’avais vraiment envie de lire une réflexion sur les sujets susmentionnés. Encore que je suis sans doute bien naïve : la place de l’art et de la poésie en temps de guerre ? Aucune, j’imagine, donc de toute façon pas de quoi en faire un livre entier.

En partenariat avec les Editions M.E.O. via une opération Masse Critique de Babelio. #LisezVousLeBelge

*plante dont on mâche longuement les feuilles, un peu comme la coca, pour en obtenir un effet stimulant et euphorisant. Une drogue douce qui ne dit pas son nom, puisque son usage et son commerce sont autorisés en Ethiopie et dans les pays de la région.