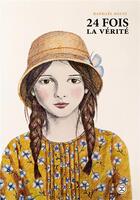

Le roman s'ouvre sur la mort accidentelle de Lucas, 47 ans qui laisse derrière lui, Roxanne, sa femme, Sofia, sa fille de 16 ans et Lorenzo, son fils de 13 ans qui sont dévastés par le chagrin, la douleur, le manque.

Ce qui fait toute l'originalité de ce très court roman, c'est le point de vue...

Voir plus

Le roman s'ouvre sur la mort accidentelle de Lucas, 47 ans qui laisse derrière lui, Roxanne, sa femme, Sofia, sa fille de 16 ans et Lorenzo, son fils de 13 ans qui sont dévastés par le chagrin, la douleur, le manque.

Ce qui fait toute l'originalité de ce très court roman, c'est le point de vue duquel nous assistons à la traversée du deuil de cette famille amputée. C'est celui de Lucas, du défunt, qui reste parmi eux encore un peu et nous livre ses impressions, son ressenti un jour, une semaine, un mois, une année après son décès. Il ne ressent aucune émotion à part le regret de ne pas voir ses enfants devenir des adultes mais ses sens sont décuplés puis petit à petit, au fur et à mesure qu'il s'éloigne, les odeurs s'estompent, les sons ne lui sont plus audibles.

Ce texte délicat, doux, tout en pudeur m'a profondément émue car je me suis souvenu, qu'au décès de mon grand-père chéri, j'avais eu la sensation fugace et impalpable, pendant quelques heures, de sa présence à mes côtés.

Ce très court roman pétri de sensibilité, qui se lit dans un souffle, peut avoir des vertus apaisantes pour ceux qui ne se remettent pas de la perte d'un être cher. Il offre, en tout cas, une perception peu commune de la mort et de l'après et apporte une certaine lumière à une terrible épreuve.